Analyse

119. Puy de Griou. Cantal

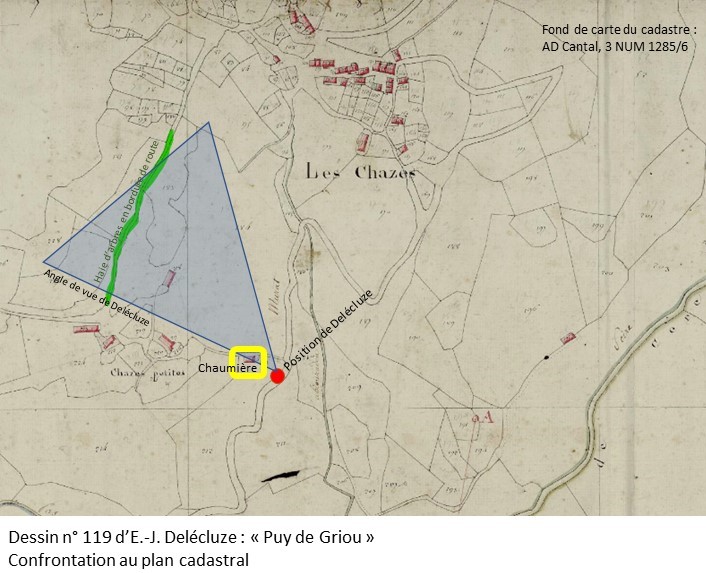

Delécluze situe cette vue en contrebas des Chazes (commune de Saint-Jacques-des-Blats) et affirme également s’être éloigné de la grand-route : « C’est à l’endroit qui correspond avec le toit de la chaumière placée sur le devant et la grande Route bordée d’une rangée d’arbres qui séparent le Puy des plans plus avancés que sont les Chazes petit hameau où l’on fait halte quand on voyage. ». Pourtant, le repérage in situ conduit à infirmer sa description : le lieudit non visible situé à l’arrière-plan est celui des Petites Chazes, et non des Chazes implanté un peu plus de six-cents mètres au nord-est (à droite du cadre) ; et la rangée d’arbres borde le chemin ou route entre ces deux hameaux, et non la grand-route elle-même, en bordure de laquelle l’artiste s’est installé (cette dernière passe alors beaucoup plus à l’ouest que la RN 122 actuelle ; c’est le tronçon qui relie les Chazes basses aux Chazes). Autant d’approximations qui plaident pour une rédaction tardive de la notice, une fois rentré de son voyage.

(Paysage derrière haie d'arbres actuelle)

(Vue à gauche du dessinateur) - (Vue à droite du dessinateur)

(Vue dans le dos du dessinateur)

La fascination pittoresque pour une banale chaumière

Sur le plan cadastral de 1811, la chaumière représentée ici sur la gauche correspond au bâtiment cadastré A 213, dont on retrouve les ruines aujourd’hui, sous la forme d’une concentration quadrangulaire de pierres jonchant le sol, près du ruisseau qui coule juste à droite, bordé d’arbres qui obturent désormais le panorama. La couverture en chaume donnée ici à voir était à l’époque tout à fait commune sur les bâtiments ruraux. Sa présence n’est donc pas forcément l’indice d’une construction ancienne du bâtiment Au milieu du xixe siècle, fort de l’ubiquité du seigle, la matière première, le Cantal affichait encore un taux de 50 % de toits ainsi revêtus, les villes faisant baisser la proportion. Ici, la paille est représentée régulièrement disposée, sans le « caractère bigarré » des toits habituellement « formés d’un patchwork de chaume gris ancien et jaune récent » (P. Moulier, 2007). Le toit est selon l’usage à forte pente, pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie ou le glissement de la neige, avec un coyau couvert de trois rangées de lauzes, là où la paille aurait tendance à s’user. La toiture en croupe descendant très bas facilite l’étanchéité et l’isolation.

Quelle que soit la banalité de la présence d’une chaumière dans le Cantal, le dessinateur en fait un élément pittoresque apparemment volontaire, si l’on se fie au texte de sa notice, où il la cite, mentionnant qu’elle est « placée devant » et qu’elle cache la perspective sur le village. L’association d’une chaumière au puy Griou est d’ailleurs devenue un poncif des vues du cœur du volcan cantalien. Dans L’Ancienne Auvergne et le Velay en 1847, Tudot lithographie (planche 63) un « buron » au pied du puy Griou, lui aussi couvert de paille (mais point de toit en croupe ici, et la montagne semble plus proche). Depuis la vallée de la Jordanne, plusieurs vues stéréoscopiques non datées conservées aux archives départementales (26 Fi 57, 26 Fi 60) déploient encore le topoï, de même que des cartes postales (26 Fi 2, 26 Fi 3).

L’imaginaire de la montagne et du volcan

Le puy Griou est de toute façon, en soi, un sujet de représentation prisé dans l’iconographie cantalienne, peut-être à cause de sa forme pointue qui cadre de façon directe avec l’imaginaire lié à la montagne ou au volcan. J.-B. Bouillet, dans sa Description historique et scientifique de la Haute-Auvergne parue en 1834, n’avouait-il pas : « En dessinant cette montagne (…) je n’ai eu d’autre but que de faire ressortir sa forme très conique » ? On comptait ainsi, en mars 2019, 355 occurrences dans la base de données iconographiques des archives départementales, contre 154 pour le Plomb du Cantal qui se détache à peine de la crête (mais 524 pour le puy Mary pyramidal).

Le puy Griou est associé ici aux « pâturages de Fontanes » (Bouillet, 1834) correspondant à la dépression sur sa droite. Sur ses flancs du Griou, des forêts, précise Delécluze dans sa notice (ce sont les zones plus foncées), et des prairies. Elles correspondent globalement à l’implantation actuelle, si ce n’est pour une zone forestière défrichée entre-temps, tout à droite du cadre. Ici, « la ressource principale, précise Bouillet en 1834, consiste dans [l]es nombreux troupeaux de vaches et de chèvres. C'est de cette commune que proviennent ces excellens petits fromages de chèvre connus dans le commerce sous le nom de cabecous. » Tudot, sur sa lithographie de 1847, ne représente pourtant que des vaches.

Perception d’un « lieu sauvage » et pratique d’un lieu d’étape

Le contraste que cela introduit avec le dessin de Delécluze doit surtout nous conduire à nous interroger sur l’absence d’animaux chez ce dernier, alors qu’il voyage entre mai et septembre, saison d’estive où l’on devrait apercevoir des bovins dans les « montagnes » : y aurait-il là un choix de l’artiste pour concentrer l’attention sur les composantes naturelles du paysage ? L’emplacement qu’il a choisi lui permet également de cacher derrière la chaumière et un accident du terrain une longue grange qui a subsisté (cadastrée A 218). La nature pouvait ainsi paraître d’autant plus s’imposer : Delécluze veut faire entendre, à en croire sa notice, que « ce lieu est extrêmement sauvage comme tout ce qui l’entoure. » La démarche diffère ainsi de celle de J.-B. Bouillet qui, en 1834, livre une vue lithographiée (n° 11), tournée dans l’autre sens – vers le plomb du Cantal – qui inclut, pour sa part, explicitement le village des Chazes (repère n°12). L’importance des Chazes apparaît bien, en fait, comme lieu d’étape lors du franchissement du cœur de la montagne à l’époque où le tunnel du Lioran et les auberges de cette localité (mais aussi des Chazes basses) n’existent pas encore – sa mention dans la notice de Delécluze en est malgré tout une forme d’aveu. Bouillet précise : « Le hameau des Chazes, […] au centre des principales montagnes du Cantal, est parfaitement placé pour le voyageur qui veut les visiter. C'est là que je me suis établi pour l'exploration des montagnes du centre du groupe du Cantal. » Delécluze, une fois de plus, semble ne guère s’éloigner de son probable lieu d’hébergement pour prendre le temps de dessiner.