29. Vue de la chaîne des monts Dôme, prise du Mont d'or

Numéro carnet

Titre carnet

Transcription

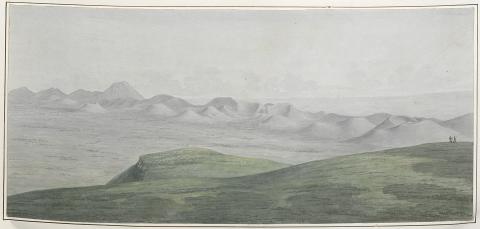

Le grand terrain couvert de paturage qui fait le devant du dessin sont les hauteurs par lesquelles on parvient à la croix Morand, lieu faisant partie des Monts d’Or.

La plaine qui sépare ces rampants de la chaîne est en grande partie inculte, ondulée partiellement, et légèrement convexe dans sa totalité. Son point le plus élevé est non loin du Puy de Dôme, remarquable par sa hauteur, malgré la diminution perspective. En allant de gauche à droite on découvre successivement les puys de l’Ochadière, de Côme, Chopine, Parion, le Puy de Dôme, au dessous duquel en redescendant vers la plaine on en apperçoit trois ou quatre plus petits et dans l’ombre, accompagnés d’un autre éclairé plus oblong dessinant son cratère par une échancrure et désigné sous le nom de Puy Salomon. Après viennent ceux de Montéhié, Laschamps. Vers le milieu apparant de la chaîne s’ouvrent les flancs de deux cratères énormes dont les parois ouest se sont écroulées : le premier est le puy de Las-Solas, le second le puy de la Vache : derrière eux sont les puys noirs et de Mercœur, et devant plusieurs autres montagnes volcaniques qui par leur position forment une espèce d’enceinte dont le point principal porte le nom de Vallée de Randan. Derrière le puy de la Vache est celui de Gravenère qu’on ne voit pas mais dont la place indiquée pourra orienter le lecteur. Enfin vers la droite on découvre encore les puys de Montchar [à vérifier], de Vichatel, dont le cratère se dessine au dessus de la cime de la Rode et de Charmont.

Au delà des monts ce qu’on pourrait prendre pour la mer, se perdant à l’horizon, sont les plaines de la Limagne.

Commune(s)

Type d'analyse

Auteur

Ici encore, l’artiste montre sa capacité à inciter le spectateur à embrasser d’un seul coup d’œil un vaste panorama, qu’il avait peut-être, là aussi, étudié par fragments avant de l’unifier de manière grandiose. Il sait également, grâce à un éclairage approprié, rendre la rondeur des formes de volcans de taille variée. Cette volumétrie en quelque sorte simplifiée est rendue d’autant plus frappante que la végétation y est rare et courte. Contrastant avec ces multiples cônes, la Limagne, qu’il compare à la mer dans son texte accompagnant le dessin, semble immense et vide.

Type d'analyse

Auteur

Delécluze a placé deux personnages minuscules dans ce vaste panorama. Excursionistes ou paysans ? Celui de gauche semble porter quelque chose sur le dos. S'il s'agit d'un paysan on pourrait rapprocher l'objet d'une pratique décrite par Louis Nadeau pour la Limagne :

"Les habitants des villages semés dans la Limagne sont actifs, laborieux, énergiques. Toujours chargés d'une hotte, dont les deux bâtons placés sur chaque épaule menacent sans cesse les passants, ils portent très-loin de lourds fardeaux. A l'aide de cet instrument, ils déplacent le sol, en prenant la terre végétale dans les lieux où elle est abondante pour la déposer sur des pentes arides et même sur des rochers. Quelques années après, on est surpris de voir une vigne ou un champ là où il n'y avait auparavant que la roche nue." ( Nadeau, 1863, p. 185-186).

Type d'analyse

Auteur

Cette vue de la Chaîne des Puys montre son alignement quasi parfait sur environ les trois-quarts sud de sa longueur. Outre ce trait majeur de la chaîne, Delécluze s’est attaché à faire ressortir les cratères, caractère essentiel de ce qui fait un volcan pour le non spécialiste.

Certains volcans : l’Ochadière pour Louchadière, Parion pour Pariou, Montéhié pour Montillet, Las-Solas pour La Gravouse sont mal orthographiés comparés aux noms cités sur la carte de Cassini, alors que les deux noms puy Noirs / puy de la Mey sont bien reportés comme équivalents sur cette carte. Si l’on peut penser que Delécluze a mal transcrit certains noms soufflés par son guide, ce texte révèle aussi que la toponymie a toujours été fluctuante au gré des interlocuteurs.